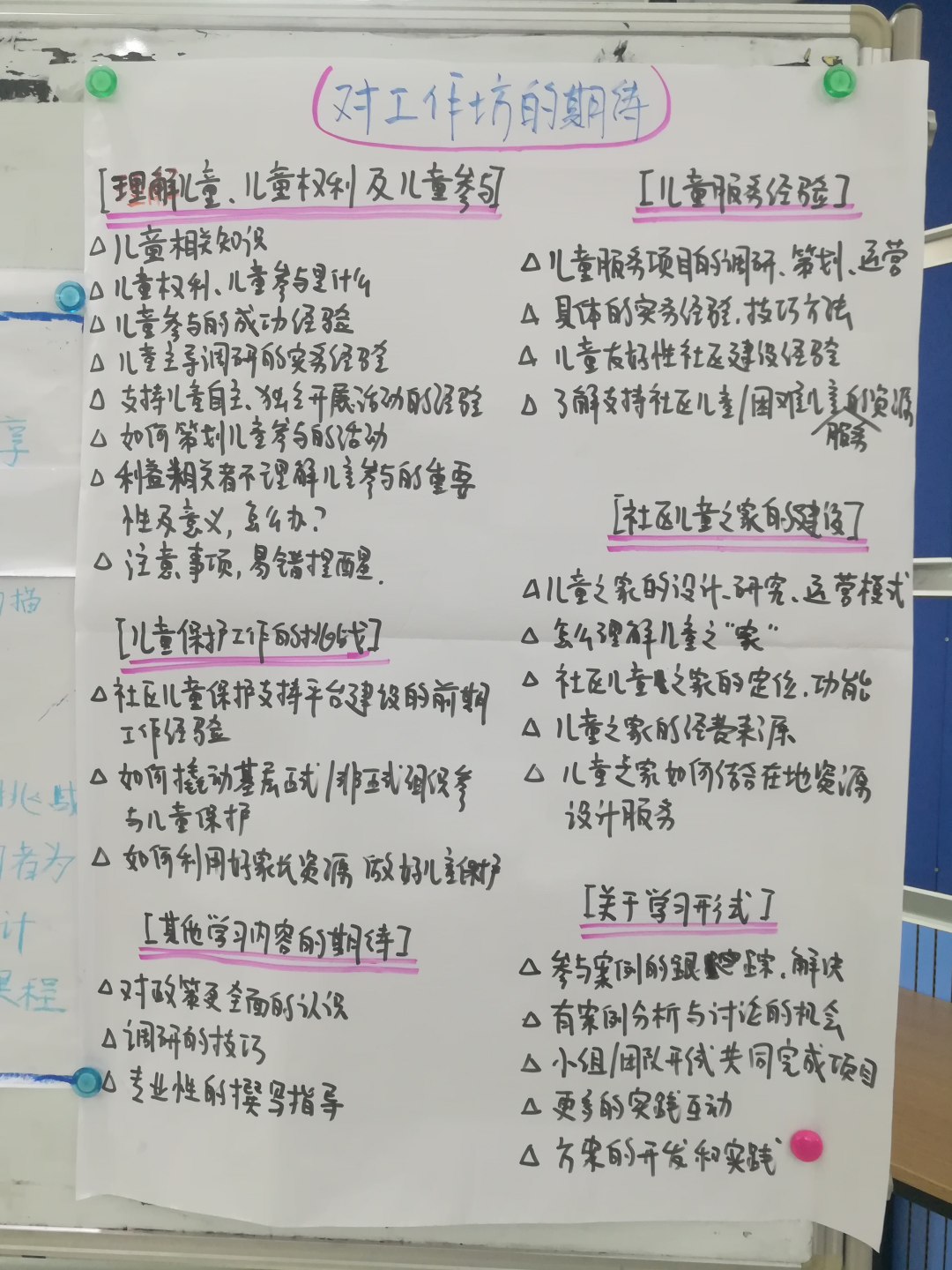

8月10—11日,“伴童计划”广州市儿童服务类社会组织专才培训班(第三期)“儿童参与”主题工作坊在市社会组织培育基地9楼会议室顺利开展。本次活动特邀国际救助儿童会北京代表处高级教育项目官员吴晓燕和小行星儿童友好实验室联合发起人简颖诗两位导师与本期36名学员共同探讨儿童参与的意义、分享促进儿童参与的服务经验,并支持学员在全部课程学习结束后产出一份具有儿童参与的服务方案。

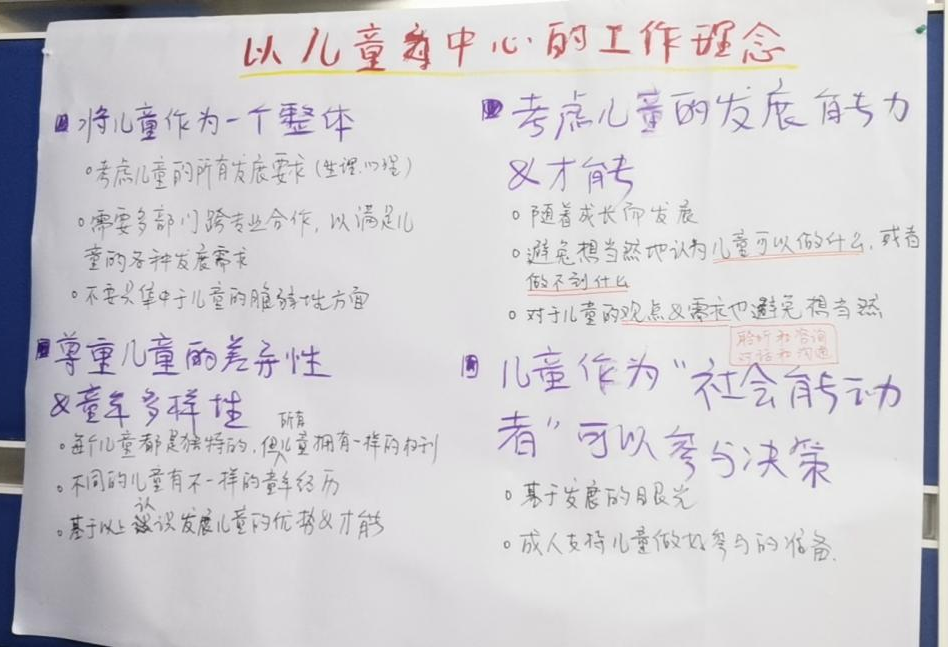

1.从体验中理解儿童参与的意义,巩固以“儿童为中心”的服务意识

“在你还是孩童的时候,父母如若要搬家,是否会征求你的意见?”

“当年还是小学生的时候,是否积极参与班集体的管理事务呢”

“你小时候,是否也有过为社区的建设发展建言献策?”

学员结合自身的体验,在分享过程中意识到:儿童的参与权常被成人忽视。在导师的引导下,大家继续探讨儿童参与的意义。有学员说“儿童参与可以让儿童感受到被尊重、被认可,孩子会更加快乐和自信”;也有学员分享“儿童参与的意义不仅是支持儿童发展,它还可以通过影响身边的大人,促使大家共同改善社区,建设一个儿童友好型的社会”。

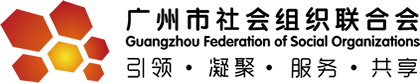

2.总结我们儿童参与的经验:角色、方法、挑战

其实很多一线儿童服务本身就具有儿童参与的基因,比如儿童议事活动、儿童安全宣传活动等等,多数常规的儿童服务,其实是每一位儿童服务工作者熟悉且有能力执行开展。

在这个过程中,我们常扮演的是协作者、引导者和支持者的角色。

我们也会遇到一些挑战。例如,如何引导儿童主动参与、如何提升儿童参与的积极性、如何有效地与儿童沟通、如何处理现场突发状况等问题?

学员们也在现场分享贡献他们以往成功的服务经验。有学员认为服务设计要新颖有趣好玩,从儿童的兴趣出发,尽量争取家长、社区的支持,孩子所提的建议才有更多落地的可能。也有学员分享,在活动过程中采用空间引导手法可促进儿童的参与。

大家集思广益,共同探讨分享总结促进儿童参与的有效经验。

3. 终极目标:设计一个促进儿童参与的服务方案

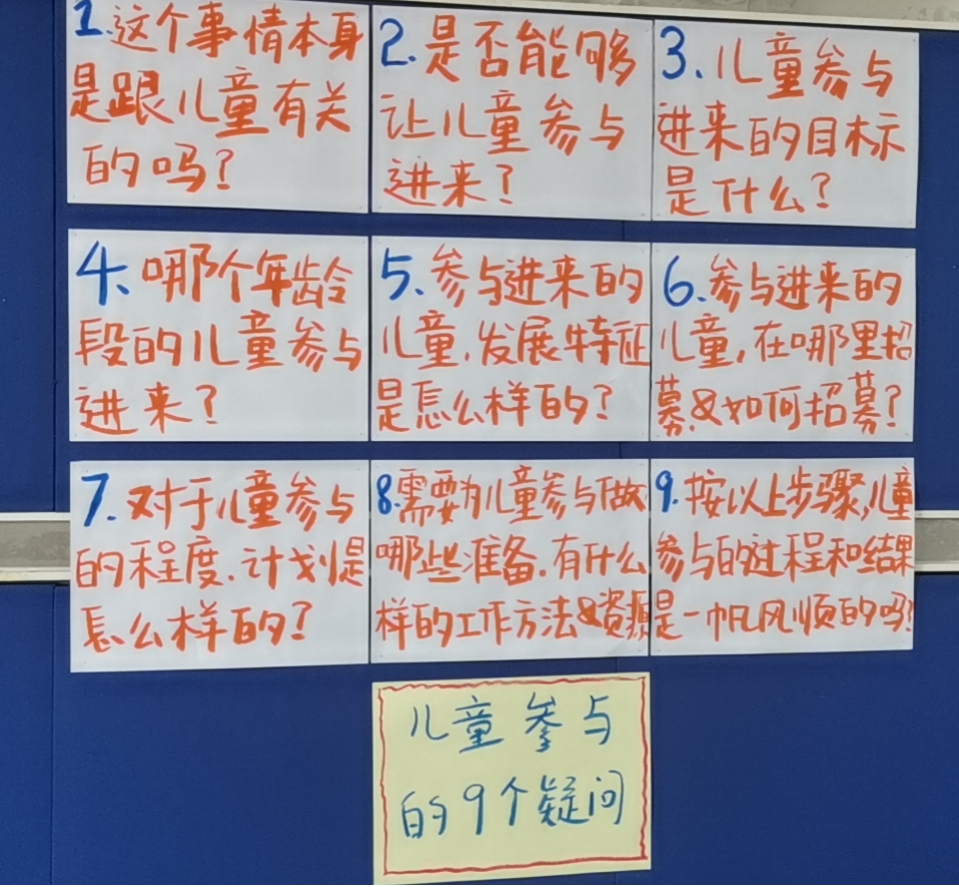

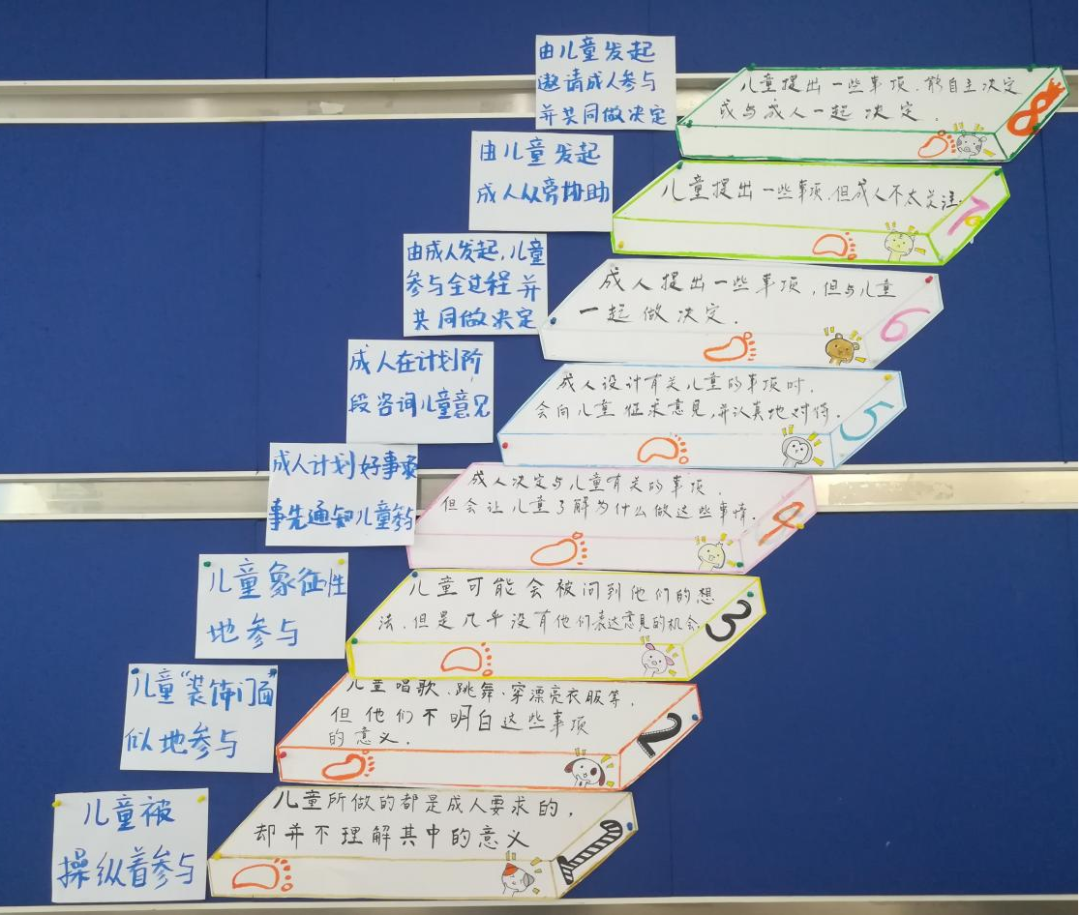

导师们透过多个儿童参与典型案例,如“小行星儿童社区学校”和“绿色魔法师”,带出儿童参与的理念、目标、方法及设计流程。

透过“小行星儿童社区学校”这一温情满满的案例,学员们逐渐明白可通过空间营造、互动关系、服务内容设计三方面去促进儿童参与。营造多元开放的空间环境是滋养儿童参与的土壤;与儿童共创的前提是儿童友好的互动关系,我们秉持平等、尊重、接纳、以儿童为本的儿童观才能设计开展具有儿童参与视角的服务实践。

“2天的主题工作坊收获满满”“虽然很累,但每天干货很多,很充实”“虽然要早出晚归来学习,但值得”“这种共同参与,共创学习的方式很吸引”以上都是参加这次工作坊后学员反馈最多的内容。学员们对于未来3个月的课程内容更加期待、对于学习的动力也更加充足了。

3个月后,学员们在熟练掌握儿童参与的理念、方法和技巧的基础上,将产出一份具有儿童参与视角的服务方案。后续他们还将在各自的岗位上开展服务实践,不断总结儿童参与的服务经验,实现儿童服务能力提升。